- 彫刻・立体

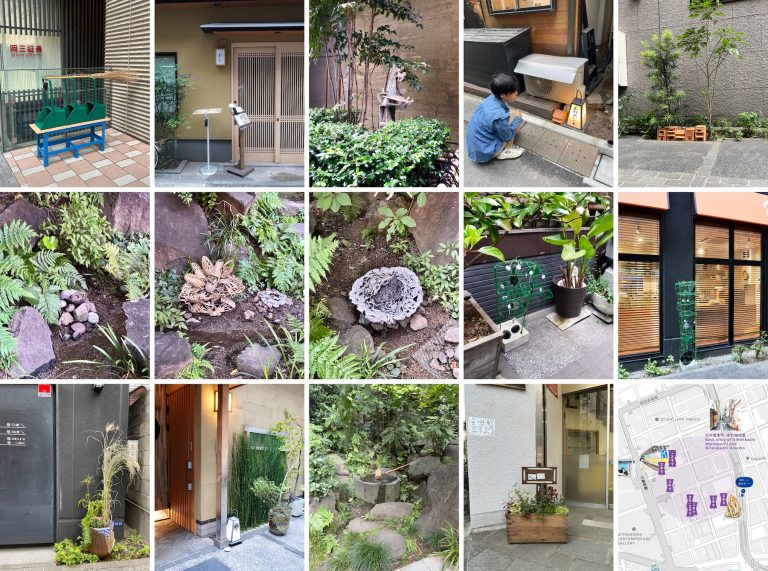

スキマプロジェクト/日本橋室町・本町

EVENTS

ワークショップ

会場

神田・秋葉原エリア

ものづくり館 by YKK

千代田区神田和泉町1-1 YKK和泉ビル

日程

10:30–11:30(受付開始10:00)

500円(付き添い保護者は無料)

怖い映画を見ている時、手で顔を覆ったその隙間からそ~ぉっと、のぞいたことはありませんか?指と指の隙間から見た世界は、少しだけ、いつもと違うような気がします。

指で作った窓から覗くと妖怪の本当の正体が見えた、という言い伝えもあるくらい、指と指の隙間には、実は、不思議な力があるらしいのです。

なので、この隙間に「ゆびのま」という名前をつけました。

床の間(とこのま)みたいに、ちょっと特別な空間です。

ゆびのま手袋は、指と指の間にファスナーが付いています。

自分の手なのに、ファスナーを開けると知らない空間が現れます。

床の間に掛け軸を飾るように、「ゆびのま」にも好きな絵を描きましょう。

「ゆびのま」は別の世界と繋がっているかもしれません。

「ゆびのま」には小さな生き物が住み着いているかもしれません。

対象者

針と糸が使える。玉結びと玉留めができる人。

小学生3年生以下は保護者との参加が必須です。

定員

10名(保護者参加可)

作り方

軍手の指と指の間にファスナーと絵を描いた布を、手縫いで縫い付ける。

工程

ファスナーを選ぶ/ファスナーを長さに切る/スライダー止めのため両端を縫う

フェルトを選ぶ/フェルトにペンで絵を描く/フェルトとファスナーを仮留め/布とファスナーを手袋に縫う

*完成品は持ち帰ることが出来ます。

【これが「ゆびの間」、YKKファスナーをひらいてびっくり!】

マップ

JR「秋葉原駅」より徒歩3分(昭和通り口)

東京メトロ日比谷線「秋葉原駅」より徒歩2分(1番出口)

1981年東京生まれ。2006年 東京藝術大学院修士課程終了。身体と風景の関係を軸に、映像や立体、ドローイングなどを組み合わせた手法で作品を制作。最近は、伸びたり縮んだり、現れたり消えたりする、柔軟で交換可能な存在のあり方について考えている。個展に 「花と馬、会話」(Art Center Ongoing、東京、2024年)、参加展覧会に「瀬戸内国際芸術祭」(香川県粟島、2013・2016年)、など。

日本橋・馬喰町エリア

日本橋室町・本町の路地裏