小田桐奨と中嶋哲矢によるユニット。共に1984年生まれ、静岡文化芸術大学空間造形学科卒。アート、デザイン、建築、民藝などの思考や技術を横断しながら、最小限の道具と現地の素材を臨機応変に組み合わせた「コーヒーのある風景」をきっかけに、まちの要素の一部となることを目指す。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

アーティスト6名によるコレクティブ。メンバーは宮崎直孝、松本直樹、西浜琢磨、田中丸善一、大久保あり、瀧口博昭。2009年「ミルク倉庫」として発足後「ミルク倉庫+ココナッツ」として活動を展開。2024年に大久保ありを迎え、2025年より現名称に。異分野を横断する「よろず屋」的な実践を通じ、物質と身体、意識とインフラの関係を再考する。主な展示に「あいち2022」(愛知芸術文化センター)、「東京計画2019」(gallery αM)など。

日本橋・馬喰町エリア

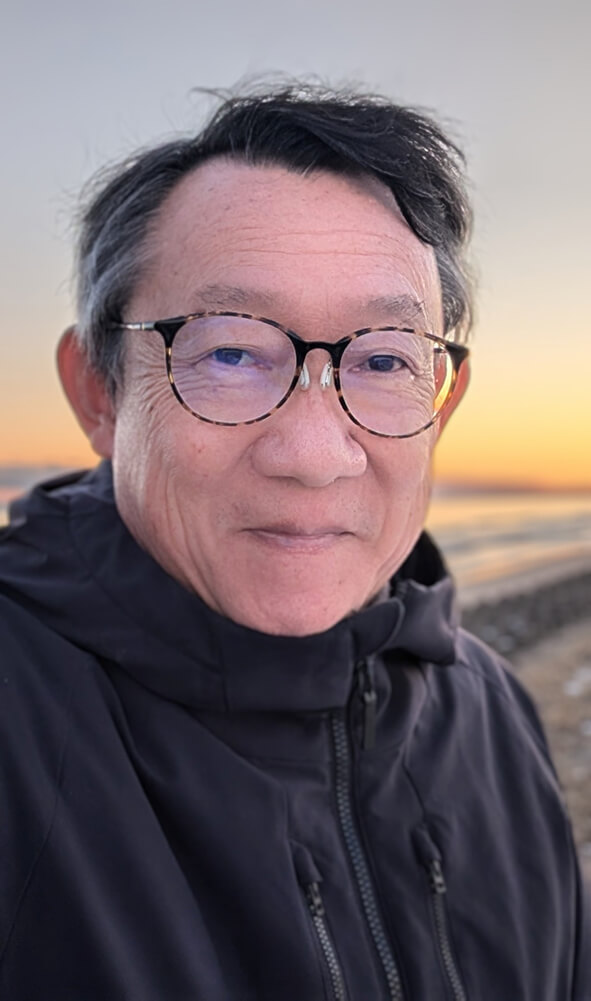

写真家。多摩美術大学アートとデザインの人類学研究所所長 イメージの発生と記憶などをテーマに広範な活動をつづけている。あいちトリエンナーレ2016芸術監督、台湾最大の芸術祭「台3線芸術祭」2023では国際キュレーターを務めた。『風景論ー変貌する地球と日本の記憶』(中央公論新社)で2019年度日本写真協会賞受賞。近著に『写真論――距離・他者・歴史』(中央公論新社、2022年)、『ヒルマ・アフ・クリント 色彩のスピリチュアリティ』(インスクリプト、2025年)など。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

1965年長崎県生まれ。1996年東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた水の流れや髪の毛などの素描を元に、大理石や柘植(ルビ:つげ)の木を用いて制作した一連のシリーズや、故郷の長崎で起きた原爆をテーマとする作品などを制作。彫刻だけでなくセラミックや写真、油彩など、表現方法は多岐にわたる。近年の主な展覧会に、2025年「ゴヤからピカソ、そして長崎へ 芸術家が見た戦争のすがた」(長崎県美術館)など。

上野・御徒町エリア

寛永寺

2010年、当時の山本現代で初個展「Can’t help falling in love」を開催し、翌年には横浜トリエンナーレ「OUR MAGIC HOUR-世界はどこまで知ることができるか?」に参加。2020年に4mに達するエルヴィス・プレスリーをモチーフにした作品を10年ぶりの個展「Ba de ya」(PARCEL、東京)で発表。2022年にはPARCELからFrieze SeoulのAsia Focusセクションにて個展形式で参加した。2023年、オーストラリアのビクトリア国立美術館でのNGVトリエンナーレ2023に参加。2024年には近代を代表する彫刻家、荻原碌山の生地にある碌山美術館にて個展を行う。現在は5mを超える作品を制作している。

日本橋・馬喰町エリア

アーティスト/東京藝術大学美術学部教授

芸術未来研究場 アート×ビジネス領域長

1963年秋田県大館市生まれ。1993年「The Ginburart」(銀座)、1994年の「新宿少年アート」(歌舞伎町)でのゲリラ型ストリートアート展。秋葉原電気街を舞台に行なわれた国際ビデオアート展「秋葉原TV」(1999〜2000)、「ヒミング」(富山県氷見市)(2004〜2016年)、「ゼロダテ」(秋田県大館市)(2007〜2019年)など、地域コミュニティの新しい場をつくり出すアートプロジェクトを多数展開。1997年よりアート活動集団「コマンドN」を主宰。

2010年民設民営の文化施設「アーツ千代田 3331」(東京都千代田区)(2010〜2023年3月閉館)を創設。地域に開かれたアートセンターとして、約13年間運営を行う。2001年第49回ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館に出品。マクドナルド社のCIを使ったインスタレーション作品が世界的注目を集める。2020年より「東京ビエンナーレ」の総合ディレクターを務める。著書に『美術と教育』(1997)、写真集『明るい絶望』(2015)、『新しいページを開け!』(2017)、『アートプロジェクト文化資本論:3331から東京ビエンナーレへ』(2021)。平成22年度芸術選奨受賞。2018年日本建築学会文化賞受賞。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

1983年、東京生まれ、在住。博士(美術)。東京大学特任研究員。絵画を学び、生命システムや科学哲学を理論的背景として、人間の制作行為(ポイエーシス)の時間性や創発性を探求している。代表作「織物絵画」に見られるように、自己組織的なプロセスやパターンを、絵画やドローイングをとおして表現している。また近年は科学者とのコラボレーションによって、AIのパターン認識/生成や、人間の AIにたいする感性的理解を探るなど、表現領域を拡張し続けている。

水道橋エリア

東京ドーム

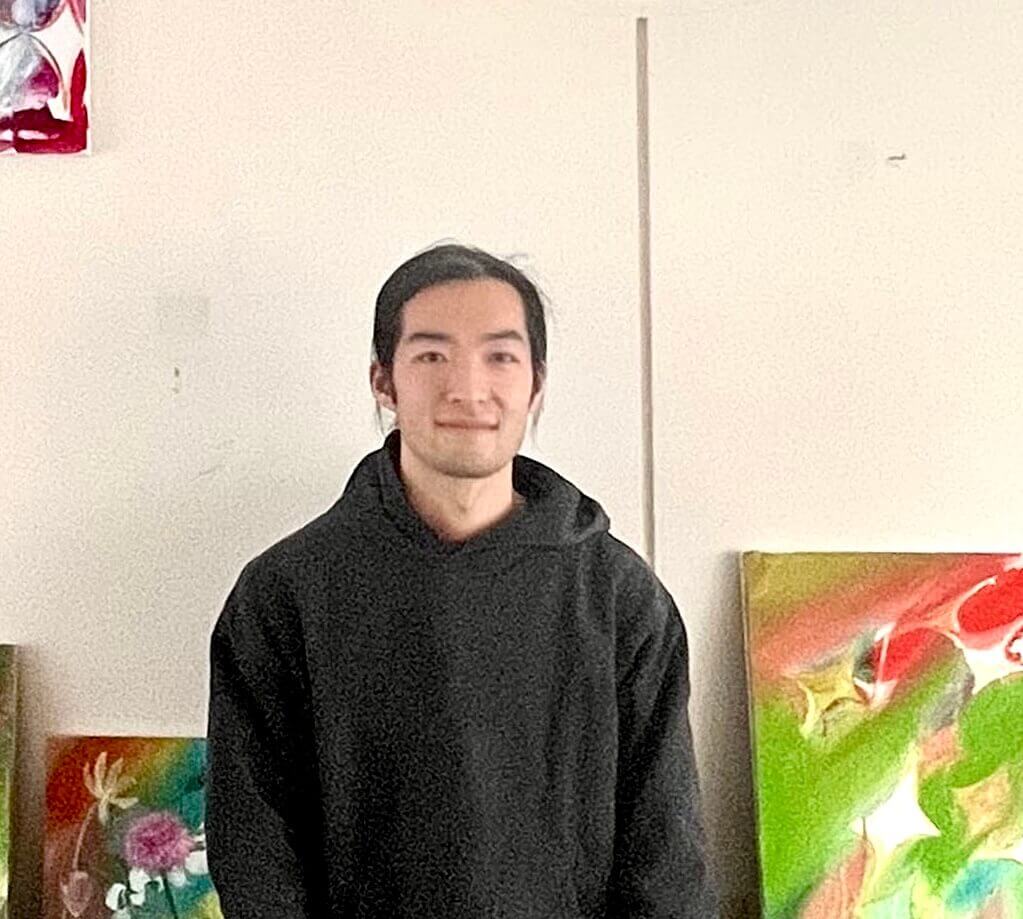

2023年、東京藝術大学絵画科油画専攻卒業。主な個展に「たましい」(GALLERY MERROW、東京、2023年)、「心からの言葉」(優美堂、東京、2024年)、「いろ、ひと、かたち」(ノーガホテル上野 東京、2024年)がある。また主な参加展に、第2回佐賀大学⇆東京藝術大学⇆IAMAS交流展『環ジョウ交さ点』(佐賀大学美術館、2022年)、『第71回 東京藝術大学 卒業・修了作品展』(東京藝術大学、2023年)などがある。

僕は世界を変えたいなッと思った。周りを見渡せば、不安と恐怖や無関心が世界の中で幅を利かせている。人が、のびのびと自分を表現し、お互いの表現を互いに許容し、持っているところ、持っていないところで補い合い、より良い世界を作るためには、今一人一人の心にある、自分でも意識していない不安や恐怖。そういうものを表面化させ、それに向き合わなくてはならない。僕はたまたま絵を描く人間で、こうして展示させてもらうけど、やはり一番の仕事は、自分自身として日々をよりよく生きることだ。何が機能的で表現としてより美しく、何が非生産的で自己破壊的な選択なのか、それは絵の中でも、一歩外に出たこの現実世界でも変わらない軸として明確に僕の中で響いている。

大手町・丸の内・有楽町エリア

大手町ファーストスクエア

グエン・フオン・リン(1985年生)とチュオン・クエ・チ(1987年生)は、長年にわたり友情と協働を重ねてきたアーティストであり、それぞれ異なる実践を通じて、現代における身体性、記憶、そして時間への問いを深めている。フオン・リンの作品は、フォルムと時間の関係性を静謐に探求し、近年は身体の動作や痕跡を想起させる表現を通して、身体の持つ持続性や回復力への詩的なアプローチを展開している。一方、クエ・チーは、社会的・歴史的・個人的なレイヤーが交錯する中で、日常のスペクタクルやその中に潜む矛盾や謎に光を当てる映像・インスタレーション作品を発表してきた。

両者は2021年に、人生の同期するリズムに呼応するかたちで協働制作を始動。作品同士は対置され、重力や高さ、儚さといった身体的感覚を通じて空間に詩的な緊張をもたらし、観る者の感覚を揺さぶる。彼女たちの関心には、世代を超えて引き継がれる喪失の記憶や、さまざまな社会的文脈における女性の身体の物質性とイメージが含まれている。近年は、2024年の釜山ビエンナーレおよびアジア・アート・ビエンナーレで作品を発表。また2013年から、ハノイを拠点とするアーティスト主導のスペース「Nhà Sàn Collective(ニャー・サン・コレクティブ)」のキュレーション・ボード・メンバーとしても活動している。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館