ALL

東京科学大学(旧東京工業大学)建築学系教授でアトリエ・ワン共同主催の塚本由晴と、塚本研究室出身の大山亮、片山果穂、笹木聖、渕野剛史、増井柚香子、宮崎陸による建築コレクティブ・6lines studioの協働企画。塚本が一般社団法人「小さな地球」理事の一人として2019年から取り組む里山再生活動に6人が合流し、「里山タイニーハウス滴滴庵」建設を機に6lines studioとして活動を開始した。

日本橋・馬喰町エリア

日本橋室町・本町の路地裏

東京都出身。中学から大学卒業までを香港、イギリス、アメリカで過ごす。2015年米ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン、ペインティング科をFlorence & Leif賞を受賞して卒業。帰国後、2018年東京芸術大学大学院芸術科グローバルアートプラクティス専攻修了。「勿体」という言葉をコア・テーマに、その哲学的探求をもとにしたペインティングやインスタレーションを制作する。蜜蝋を主素材に用い、その歴史的・文化的・哲学的な背景に遊びながら、さまざまなモチーフをテーマに現れと身体・物質、言語の関係を探求する作品を制作。最近の参加展覧会に「どれほど近くとも遠い現れ」(MORI YU GALLERY、京都、2025)、「光の後始末」(SPROUT CURATION、東京、2025)などがある。

神田・秋葉原エリア

角地梱包

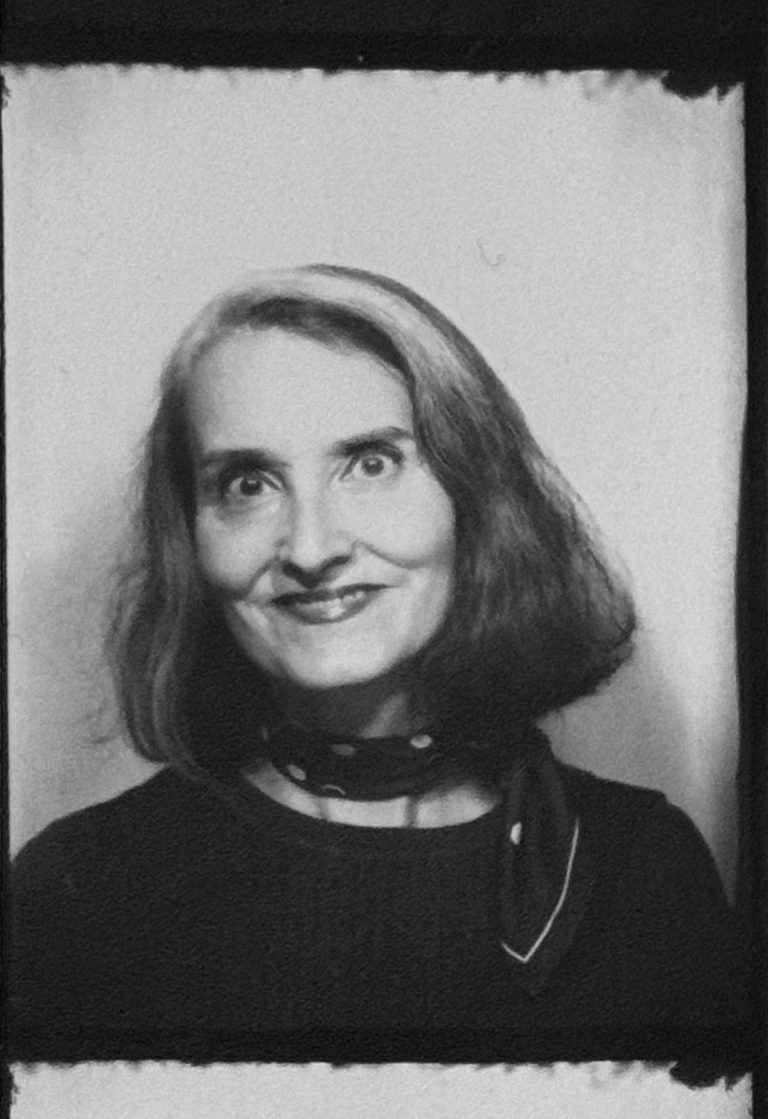

ポーランド出身の学際的アーティストであり、独立研究者。アイデンティティ、政治、メディア、文化遺産に関する異文化分析に関心を持ち、実践に基づくアートリサーチと実験人類学、社会批評を橋渡しする。彼の作品は主に、DIY、低予算、クイック&ダーティー、ヒット・アンド・ランといった手法を用いている。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

1958年生まれ。1984年、東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了後、アメリカのピルチャック・ガラス・スクールに参加。翌年から岩田硝子工芸株式会社に入社し、2001年まで務める。2015年から2025年3月まで、東京藝術大学美術学部教授。現在、日本ガラス工芸協会理事、日本ガラス工芸学会監事。

1985年の初個展以降、多数の展覧会を開催。公募展などにも出品する。主な受賞歴は、「第4回KOGANEZAKI・器のかたち・現代ガラス展」奨励賞(黄金崎クリスタルパークミュージアム、2008年)、「国際ガラス展・金沢2010」奨励賞(金沢・石川県能登島ガラス美術館、2010年)、「日本のガラス展」藤田喬平賞(2008年、2012年)、観客賞(2008年)など。

上野・御徒町エリア

東叡山 寛永寺 貴賓室

写真家。1958年岩手県陸前高田市生まれ。東京を拠点に自然・都市・写真のかかわり合いに主眼をおいた作品を制作。2001年ヴェネツィア・ビエンナーレに日本代表の一人として出品。2012年ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展日本館に出品(金獅子賞)。2001年第42回毎日芸術賞。2012年芸術選奨文部科学大臣賞。日本芸術院会員。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

アーティスト。神奈川県生まれ。2001年、東京藝術大学大学院デザイン修士課程修了。現代を映す鏡として“女性”をモチーフに漫画描写の線画にて記号化した「オンナノコ」を描き続けている。現代アートの文脈をレイヤーにしたキャンバス作品や、キャンバスという枠を超えた支持体として壁画を制作。アクリルペイント以外にも「原状回復」をコンセプトにマスキングテープにて壁画を描画し剥がして元の空間に戻す作品展開もしている。主な個展に「Entanglement」(KANA KAWANISHI GALLERY、東京、2022年)、「Entanglement – Shinjuku Ⅲ」(新宿三丁目交差点、2022年)、「原状回復」(世田谷ものづくり学校、2014年)などがある。また、主な参加展覧会に「せかいをうつす」(藤沢市アートスペース、2017年)、「TRANS ARTS TOKYO」(神田、2017年)、「NO MAN’S LAND」(旧フランス大使館、2009年)などがある。

水道橋エリア

東京ドームシティ

千葉県生まれ。2009 年東京芸術大学大学院美術研究科修了。西洋名画の登場人物を本から切り取り、現代の風景と組み合わせたコラージュと油絵の作品『タイムリープシリーズ』等を制作。近年の主な個展に、「中之島を、歩くひと」(YOD Gallery、大阪、2022年)、「Landscape」(オークウッドアパー トメンツ六本木セントラル、2020年)などがある。WATOWA ART AWARD(2021年)、シェル美術賞(2020年)、「15th TAGBOAT AWARD 」入選(2020年)。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

身の回りのささやかな出来事をシンプルな現象で再現するキネティック作品と、素材や図案の出会いに物語を生みゆるやかに響きあう手法を使う。主な個展に「岩竹理恵+片岡純也×コレクション 重力と素材のための図鑑」(神奈川県立近代美術館鎌倉別館、2025年)、「二つの心臓の大きな川」(アーツ千代田3331、2019年)、主な参加展に「開館30周年記念 MOTコレクション 9つのプロフィール 1935→2025」(東京都現代美術館、2025年)、「瀬戸内国際芸術祭2022」、「BankART Bank Under 35」(BankART Studio NYK、神奈川、2017 年)などがある。

日本橋・馬喰町エリア

日本橋室町・本町の路地裏

1987年、埼玉生まれ、群馬県育ち。2012年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修士課程修了。片山の活動の核心は、自身の身体の中で日々を生きることであり、その身体を生きた彫刻、マネキン、そして社会を映し出すレンズとして使っている。手縫い・手作りのオブジェと写真の組み合わせは「自然、人工、正しさ」といった社会の規範的な考えを映し出し、それに挑戦する作品を作り続けている。

また、2011年より「ハイヒール・プロジェクト」を主催し、身体能力に関わらず全ての人が「選択の自由」と持つことと、「選択する最前提条件としての選択肢」を用意することを目指す。アーティストに留まらず歌手、モデル、講演者としてもステージに立ち、活動し続けている。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

東京藝術大学油画専攻准教授、イメージフォーラム映像研究所講師。古典絵画を現実の事物を用いながら写真・映像表現として再現することで、絵画の裏に視点を差し込もうとする独特な制作手法を展開する。写真を使用したアニメーション技法からなる「静物動画」、絵画の内包する時間を凝縮する「静物写真」などによって、生々しい現実を捉えながらも静謐な絵画空間を再現する。野村美術賞(2005年)、五島記念文化賞(2015年)などを受賞。Asia Societyのニューメディアアートコレクションの他、東京都現代美術館、東京藝術大学、関渡美術館(台湾)、群馬県立館林美術館などに作品収蔵。原美術館(品川)での個展(2018年)の他、国内外の展示や映画祭に参加。

上野・御徒町エリア

東叡山 寛永寺 葵の間(廊下)

経営者、AI 開発者、発明家、YouTuber、美術家と ジャンルを横断しながら、表現を行う。AI の特許を日本・アメリカ・中国・香港で 20個発明。AIのバイアス、バグ、NSFWなどの内部構造に切り込みながら、本質的な未来のあり方についての問いを立てる。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

1980年、群馬生まれ。「アーティストは、自由の体現者であるべきだ」という考えを持ち、特定の表現スタイルにこだわらず、彫刻や絵画、ビデオ、パフォーマンス、映画、ワークショップなど、あらゆる表現方法で意欲的に制作活動を続けている。

日本橋・馬喰町エリア

日本橋室町・本町の路地裏

秋田県生まれ。東京大学工学部建築学科卒業、同大学院工学研究科建築学専攻修士課程・博士課程修了。ペンシルベニア大学芸術学部大学院建築学専攻博士課程修了(Ph.D.)。今和次郎を中心に日本の近現代都市や建築文化とデザインの歴史を、生活の場の意味と変容の視点から幅広く研究する。青山学院大学総合文化政策学部教授を経て、現在は福島学院大学マネジメント学部教授。東京ビエンナーレ2025では「さんぽアートマッププロジェクト」を主導する。主著に『建築外の思考: 今和次郎論』(ドメス出版)、編著に『Constructing the Colonized Land』(Ashgate)、共著に『時間の中のまちづくり―歴史的な環境の意味を問いなおす』(鹿島出版会)などがある。

エトワール海渡リビング館

1994年島根県生まれ。京都府在住。自らの体をもって様々な物・事にきちんと触れる(触れようとする)ことの喜びや不思議さ、難しさなどと向き合いながら、その時々に扱う素材や対象と関わる方法を見出し、あるいはそれらを見出そうとするプロセス自体に着目して作品制作を行っている。令和5年度京都市芸術文化特別奨励制度認定者。

上野・御徒町エリア

神田・秋葉原エリア

① 東叡山 寛永寺 根本中堂前

② 東叡山 寛永寺 開山堂両大師

② 神谷氷店

撮影:田上浩一

小田桐奨と中嶋哲矢によるユニット。共に1984年生まれ、静岡文化芸術大学空間造形学科卒。アート、デザイン、建築、民藝などの思考や技術を横断しながら、最小限の道具と現地の素材を臨機応変に組み合わせた「コーヒーのある風景」をきっかけに、まちの要素の一部となることを目指す。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

撮影:梶原あずみ

アーティスト6名によるコレクティブ。メンバーは宮崎直孝、松本直樹、西浜琢磨、田中丸善一、大久保あり、瀧口博昭。2009年「ミルク倉庫」として発足後「ミルク倉庫+ココナッツ」として活動を展開。2024年に大久保ありを迎え、2025年より現名称に。異分野を横断する「よろず屋」的な実践を通じ、物質と身体、意識とインフラの関係を再考する。主な展示に「あいち2022」(愛知芸術文化センター)、「東京計画2019」(gallery αM)など。

日本橋・馬喰町エリア

日本橋室町・本町の路地裏

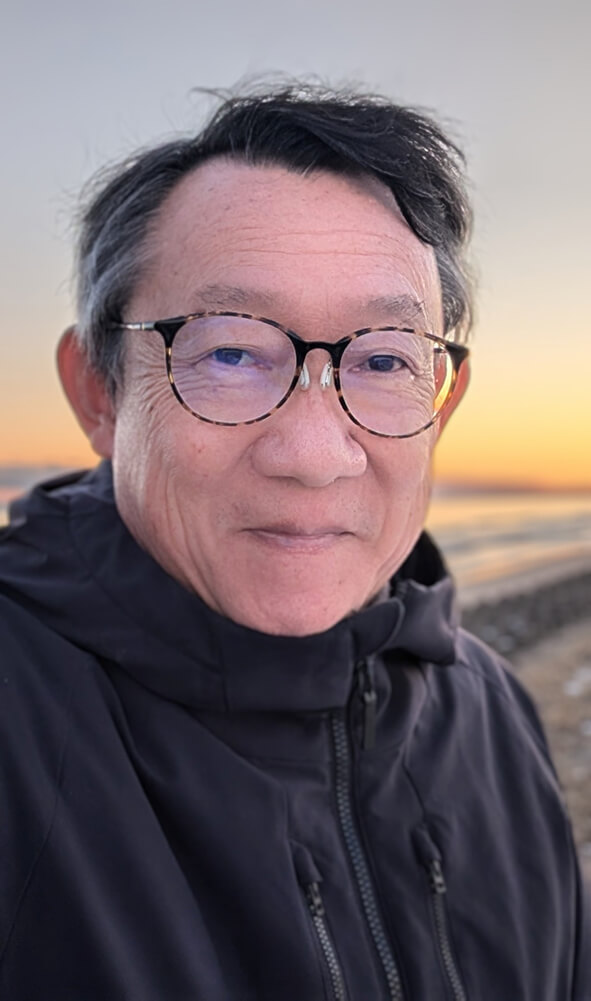

写真家。多摩美術大学アートとデザインの人類学研究所所長 イメージの発生と記憶などをテーマに広範な活動をつづけている。あいちトリエンナーレ2016芸術監督、台湾最大の芸術祭「台3線芸術祭」2023では国際キュレーターを務めた。『風景論ー変貌する地球と日本の記憶』(中央公論新社)で2019年度日本写真協会賞受賞。近著に『写真論――距離・他者・歴史』(中央公論新社、2022年)、『ヒルマ・アフ・クリント 色彩のスピリチュアリティ』(インスクリプト、2025年)など。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

1965年長崎県生まれ。1996年東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた水の流れや髪の毛などの素描を元に、大理石や柘植(ルビ:つげ)の木を用いて制作した一連のシリーズや、故郷の長崎で起きた原爆をテーマとする作品などを制作。彫刻だけでなくセラミックや写真、油彩など、表現方法は多岐にわたる。近年の主な展覧会に、2025年「ゴヤからピカソ、そして長崎へ 芸術家が見た戦争のすがた」(長崎県美術館)など。

上野・御徒町エリア

東叡山 寛永寺 渋沢家霊堂前庭

撮影:仲世古佳伸

2010年、当時の山本現代で初個展「Can’t help falling in love」を開催し、翌年には横浜トリエンナーレ「OUR MAGIC HOUR-世界はどこまで知ることができるか?」に参加。2020年に4mに達するエルヴィス・プレスリーをモチーフにした作品を10年ぶりの個展「Ba de ya」(PARCEL、東京)で発表。2022年にはPARCELからFrieze SeoulのAsia Focusセクションにて個展形式で参加した。2023年、オーストラリアのビクトリア国立美術館でのNGVトリエンナーレ2023に参加。2024年には近代を代表する彫刻家、荻原碌山の生地にある碌山美術館にて個展を行う。現在は5mを超える作品を制作している。

日本橋・馬喰町エリア

日本橋室町・本町の路地裏

撮影:vvpfoto

1983年、東京生まれ、在住。博士(美術)。東京大学特任研究員。絵画を学び、生命システムや科学哲学を理論的背景として、人間の制作行為(ポイエーシス)の時間性や創発性を探求している。代表作「織物絵画」に見られるように、自己組織的なプロセスやパターンを、絵画やドローイングをとおして表現している。また近年は科学者とのコラボレーションによって、AIのパターン認識/生成や、人間の AIに対する感性的理解を探るなど、表現領域を拡張し続けている。

水道橋エリア

東京ドームシティ

アーティスト/東京藝術大学美術学部教授

芸術未来研究場 アート×ビジネス領域長

1963年秋田県大館市生まれ。1993年「The Ginburart」(銀座)、1994年の「新宿少年アート」(歌舞伎町)でのゲリラ型ストリートアート展。秋葉原電気街を舞台に行なわれた国際ビデオアート展「秋葉原TV」(1999〜2000)、「ヒミング」(富山県氷見市)(2004〜2016年)、「ゼロダテ」(秋田県大館市)(2007〜2019年)など、地域コミュニティの新しい場をつくり出すアートプロジェクトを多数展開。1997年よりアート活動集団「コマンドN」を主宰。

2010年民設民営の文化施設「アーツ千代田 3331」(東京都千代田区)(2010〜2023年3月閉館)を創設。地域に開かれたアートセンターとして、約13年間運営を行う。2001年第49回ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館に出品。マクドナルド社のCIを使ったインスタレーション作品が世界的注目を集める。2020年より「東京ビエンナーレ」の総合ディレクターを務める。著書に『美術と教育』(1997)、写真集『明るい絶望』(2015)、『新しいページを開け!』(2017)、『アートプロジェクト文化資本論:3331から東京ビエンナーレへ』(2021)。平成22年度芸術選奨受賞。2018年日本建築学会文化賞受賞。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

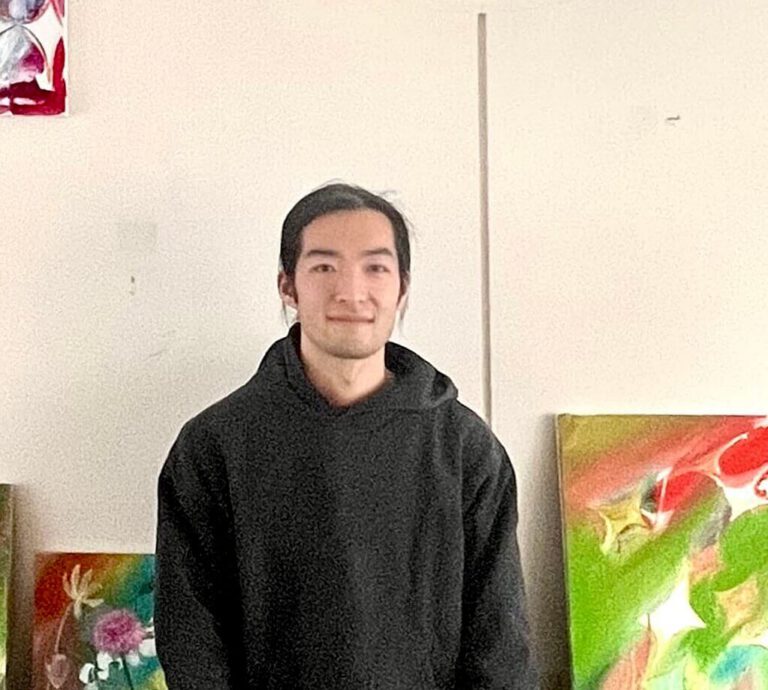

2023年、東京藝術大学絵画科油画専攻卒業。主な個展に「たましい」(GALLERY MERROW、東京、2023年)、「心からの言葉」(優美堂、東京、2024年)、「いろ、ひと、かたち」(ノーガホテル上野 東京、2024年)がある。また主な参加展に、第2回佐賀大学⇆東京藝術大学⇆IAMAS交流展『環ジョウ交さ点』(佐賀大学美術館、2022年)、『第71回 東京藝術大学 卒業・修了作品展』(東京藝術大学、2023年)などがある。

僕は世界を変えたいなッと思った。周りを見渡せば、不安と恐怖や無関心が世界の中で幅を利かせている。人が、のびのびと自分を表現し、お互いの表現を互いに許容し、持っているところ、持っていないところで補い合い、より良い世界を作るためには、今一人一人の心にある、自分でも意識していない不安や恐怖。そういうものを表面化させ、それに向き合わなくてはならない。僕はたまたま絵を描く人間で、こうして展示させてもらうけど、やはり一番の仕事は、自分自身として日々をよりよく生きることだ。何が機能的で表現としてより美しく、何が非生産的で自己破壊的な選択なのか、それは絵の中でも、一歩外に出たこの現実世界でも変わらない軸として明確に僕の中で響いている。

大手町・丸の内・有楽町エリア

大手町ファーストスクエア

メディアアーティスト、教育者、研究者。香港城市大学クリエイティブ・メディア学部(SCM)准教授も務める。その作品は国際的な場で発表され、受賞もしている。彼女は様々な表現方法とストーリーテリングの戦略を探求し、「いま、ここ」に複数の真実が並行して存在することを浮き彫りにする。

彼女の分身である the Urban Beautician(都市のエステティシャン)は、公共空間へのさりげない介入やカメラに向けたパフォーマンスを通して、都市環境において見過ごされてきた細部を改善しようと試みる。彼女は誰も気に留めないものに注目し、パフォーマンスやインスタレーション、映像、写真を通じて表現することで、都市の断片に新たな息吹を与えていく。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

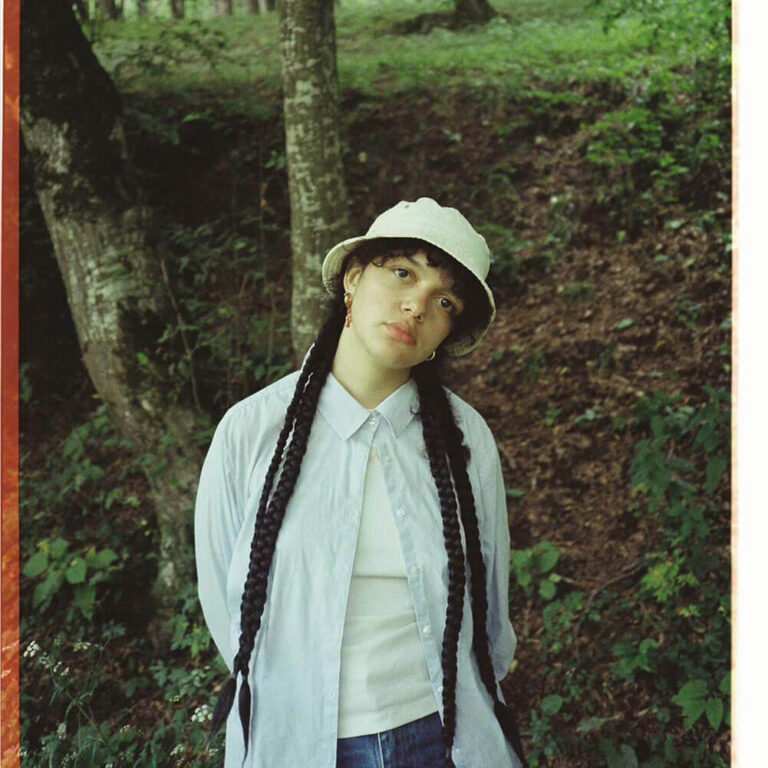

デンマークのコペンハーゲンおよび、スウェーデンのマルメを拠点に活動するランドスケープ・アーキテクト、アーティスト、プレイスメーカー。子どもや若者の主体的な参加を重視した空間づくりを専門とするスタジオ「BY RUM SKOLE(ビィ・ルム・スコーレ)」の共同設立者であり、世界初の都市型ホップ農園「Byhumle(ビィフムレ)」の創設者でもある。彼の実践は、環境・人・場所との対話を軸に、公共空間における新たな関わり方や学びの場を創出することに焦点を当てている。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

撮影:池田晶紀(ゆかい)

1961年東京都生まれ。北海道教育大学卒業後、信州大学山本哲士研究室で教育社会学・言語社会学を学ぶ。美学校菊畑茂久馬絵画教場修了。1994年、『WIRED』日本版創刊にあたりアートディレクターに就任。1998年、アジール・デザイン(現アジール)設立。2003~10年、アート・デザイン・建築の複合イベント「セントラルイースト東京(CET)」プロデュース。多摩美術大学グラフィックデザイン学科教授/アートとデザインの人類学研究所所員。

大手町・丸の内・有楽町エリア

① 行幸地下ギャラリー

② 大手町パークビル1階エントランス

撮影:濱田晋

2012 年より活動を開始。メンバーは高須咲恵、松下徹、西広太志。映像ディレクターとして播本和宜が参加。「風景のノイズ」をテーマに、路上を舞台とした作品制作・発表を行うことを活動の主とし、ストリートカルチャーに関わる多様なアーティスト達と共同したプログラムを行っている。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

Courtesy of Beethoven Foundation for Art and Culture Bonn / Photo by Meike Boeschemeyer

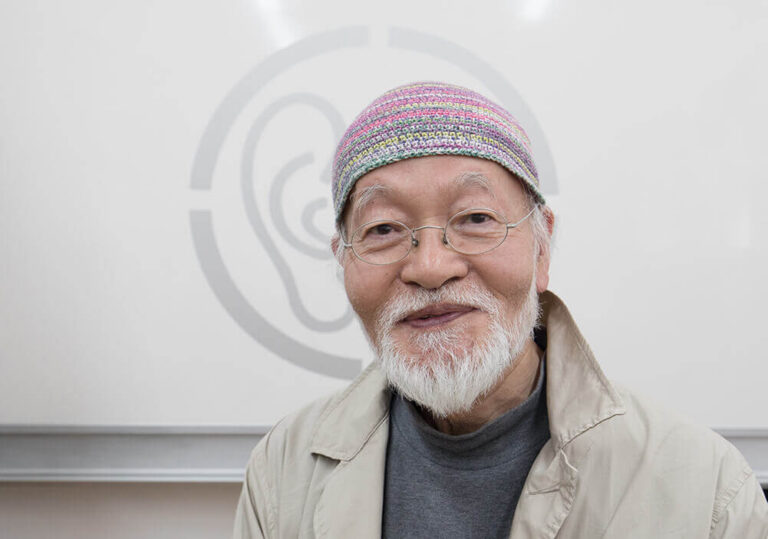

サウンドアーティスト。1941年生まれ。1963年、名古屋駅で行った《階段に物を投げる》以来、自然界を相手に「なげかけ」と「たどり」を繰り返す「自修イベント」により「聴く」ことを探求。70年代にはエコー音器《アナラポス》などの創作音器を制作し、演奏活動を始める。1976年の個展「音のオブジェと音具展」(南画廊、東京)や1978年フェスティバル・ドートンヌ・パリ出場を機に、素材そのものから音を探る「コンセプチュアル・サウンドワーク」を展開し、1987年にドクメンタ8に出場した。1988年、子午線上の京都府網野町にて、一日自然の音に耳を澄ます《日向ぼっこの空間》を遂行。1996年に街のエコーポイントを探る「点 音」プロジェクトを開始。世界各地の美術展や音楽祭での展示や演奏多数。

上野・御徒町エリア

神田・秋葉原エリア

日本橋・馬喰町エリア

八重洲・京橋エリア

① 東叡山 寛永寺 根本中堂前

⑫⑬ 不忍池辯天堂

⑩⑪ 松坂屋上野店周辺

⑧⑨ 末広町駅周辺

⑤⑥ エトワール海渡リビング館周辺

①②③④ 京橋彩区(アーティゾン美術館/TODA BUILDING)周辺

写真家。1963年、和歌山県新宮市生まれ。1998年、地理的移動と時間的推移の可視化を主題にシークエンスで構成した初の写真集 『KUMANO』 を出版し、2000年『PILES OF TIME』で第25回木村伊兵衛写真賞を受賞。ライフワークともいえる熊野での撮影の他、南仏のサント・ヴィクトワール山、セザンヌのアトリエ、桜、雪のシリーズといった多様な対象を異なるアプローチでとらえているが、一貫しているのは「見ること」への問題意識と、写真というメディア の特性への関心である。

主な展覧会に「絵画と写真 柴田敏雄と鈴木理策」(アーティゾン美術館、東京、2022年)、「意識の流れ」(丸亀市猪熊弦一郎現代美術館、香川/東京オペラシティアートギャラリー/田辺市立美術館、和歌山、2015–2016)、「水鏡」(熊野古道なかへち美術館、和歌山、2016年)、 「熊野、雪、桜」 (東京都写真美術館、2007年)など。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

マスとミニの視点で社会と個人の関わりを提示する作品などを制作。「秋葉原TV」などを企画したコマンドNの初期メンバーとして、2008年まで、企画、運営、デザインなどに携わる。東京ビエンナーレ2020/2021でのSOCIAL DIVEプロジェクトにおける「スイート・デモクラシー」では、角砂糖で作った国会議事堂をアリに食べさせる作品を「1/2選挙権」のWSと共に展示。主な参加グループ展に「アーリー90’s トーキョーアートスクアッド」(アーツ千代田3331、2020年)、「Neo Tokyo」(シドニー現代美術館、2001年)などがある。

日本橋・馬喰町エリア

ブラジル・サンパウロを拠点に活動するクィアのインターディシプリナリー・アーティスト、写真家。人間、記憶、場所の相互作用をテーマに、時間とともに変容する関係性を探求する。参加型の制作手法を取り入れ、創作過程に他者を巻き込みながら、カメラを通じて生まれる出会いやその変容に着目する。物や物語、出来事、幽霊、イメージなどを収集し、それらと共に暮らしながら、年月を経て変化し混ざり合っていく様子に関心を持ち、新たな表現の可能性を模索する。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

2000年生まれ。2025年、東京藝術大学美術学部絵画科卒業。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

オンライン(ウェブサイト)

Tenthaus Art Collective(テントハウス・アートコレクティブ)は、2009年よりさまざまな形で活動してきた、オスロを拠点とするアーティスト・コレクティブ。その実践はプロセスを重視し、コミュニティとの関わり、共同性、包摂性に焦点を当てたものである。

Tenthausが展開するThe OVEN Network(オーブン・ネットワーク)は、芸術的交流のための越境的なネットワーク。コラボレーションを基盤とし、北欧と東南アジアのコレクティブをつなぎ、共に学び、共に考え、長期的な関わりを育むことを目指している。彼らはアートやデザインを「成果物」としてではなく、「観察」「摩擦」「変容」のためのツールととらえる。

The OVEN Networkはアートプロジェクト、展覧会、リサーチ、レジデンス、ワークショップ、出版、集い、対話の瞬間などを通じて、周囲の状況に応じて形を変えながら展開される。彼らは共通の好奇心を持つ人々を歓迎し、違いを抱える場を共に保ちつつ、新たな前進のあり方を探求する。

メンバー:

イーダ・ウヴァース

身体、精神、社会における「移動性」を探求するムーブメント・アーティスト。パフォーマンスや視覚芸術、サイトスペシフィックな実践を通じて、参加型かつ学際的な作品を創出し、社会構造に問いを投げかけ、集団的な芸術体験へと誘う。@idauvaas

シャフルザード・マレキアン

パフォーマンス、映像、彫刻を横断する学際的なアーティスト。遊びを通じて公共空間や制度における権力、抵抗、ケアを探求。主な展覧会にSACOビエンナーレ(2025)、シンガポール美術館(2024)など。@shahrzad.malekian

Studio150

パット・ラッダパンとピヤコーン・チャイウェラプンデーチによって設立された、バンコクを拠点とするアート、デザイン、出版を横断するスタジオ。グラフィックデザインとキュレーション的視点を融合させ、印刷物から空間介入まで多様な形式で社会的な実践を展開。バンコク・アートブックフェア共同設立者。www.studio150.info

メチュ・ラペル

対話のための多孔質な構造をキュレーションし、アートやケア、そして新たに生まれる共有知を通じてコミュニティをつなげる手法により、様々なプロジェクトを実践している。

エバ・モイ、アンナ・カリン・ヘドベリ|ユーラシアン・バード:渡り鳥をつくろう

RRR OFFICE サブレントプログラム⑦ グラフィス・フル・ハラ(Grafis Huru Hara)

RRR OFFICE サブレントプログラム⑤ グループ展「Knot | Kawaii Witches」

RRR OFFICE サブレントプログラム④ リリー・オンガ

RRR OFFICE サブレントプログラム③ ヘレン・エリクセン|コラージュ&アッサンブラージュ:対話からアイデンティティを探るワークショップ

RRR OFFICE サブレントプログラム② Collective Collective

シャフルザード・マレキアン、イーダ・ウヴァース|パフォーマンス「STIM – Kizuna」

シンポジウム「新しいアートの国際協働に向けて:トランス・ビエンナーレの試み」

神田・秋葉原エリア

海老原商店

寺内は金属を用いて、自身の内にあるイメージや記憶がディフォルメされ、都市、自然物、持ち物などが鋳金技法を通じて絡み合い変化していく作品を制作している。主な個展に「The Rendezvous with the Senation」(GINZA SIX 銀座蔦屋書店、2024年)、「ねんどのへや」(CREATIVE HUB UENO “es”、東京、2024年)、「JUMBLE DIVE」 (Bohemian’s Guild CAGE、東京、2023年)、参加展覧会に「第71回東京藝術大学卒業・修了作品展」(東京藝術大学大学美術館、2023年;買上作品認定)がある。

日本橋・馬喰町エリア

日本橋室町・本町の路地裏

1981年東京生まれ。2006年 東京藝術大学院修士課程終了。身体と風景の関係を軸に、映像や立体、ドローイングなどを組み合わせた手法で作品を制作。最近は、伸びたり縮んだり、現れたり消えたりする、柔軟で交換可能な存在のあり方について考えている。個展に 「花と馬、会話」(Art Center Ongoing、東京、2024年)、参加展覧会に「瀬戸内国際芸術祭」(香川県粟島、2013・2016年)、など。

日本橋・馬喰町エリア

日本橋室町・本町の路地裏

マリアム・トヴマシアンはロンドンを拠点とするアルメニア人ビジュアルアーティスト兼イラストレーターである。彼女の作品は漫画や出版物を通じてイメージと言葉の相互作用を探求し、しばしば実存的な問いと日常的な体験を並置する。国をまたいで移動する経験は、急速に変化する都市生活における永続性への関心を形作り、彼女の実践は痕跡を残し、省察を促し、共有された体験を通じて繋がる方法を模索している。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

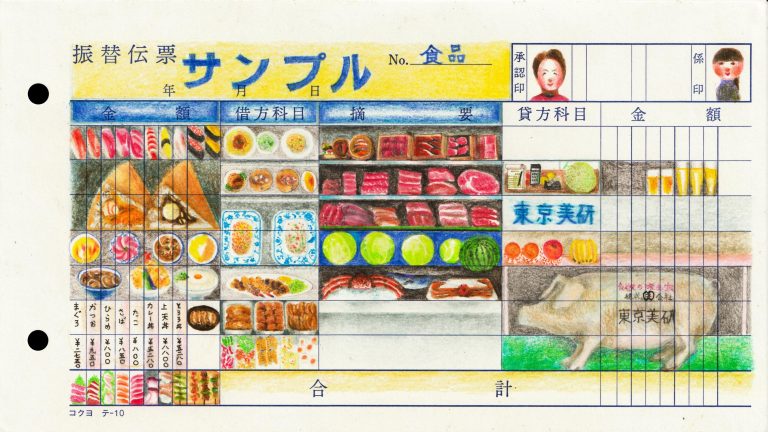

1967年埼玉県生まれ。1993年東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修士課程修了。日常社会の制度や仕組みを批評的に捉え、人間の思考の「型」を見出すことをテーマとしている。近年の個展に、「発生法──天地左右の裏表」(東京都現代美術館、2023年)、「資本空間 スリー・ディメンショナル・ロジカル・ピクチャーの彼岸vol.1」(ギャラリーαM、東京、2015年)が、またグループ展に「話しているのは誰? 現代美術に潜む文学」(国立新美術館、東京、2019年)がある。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

撮影:Dat Vu & Jay Santiphap

グエン・フオン・リン(1985年生)とチュオン・クエ・チー(1987年生)は、長年にわたり友情と協働を重ねてきたアーティスト。それぞれが異なる実践を通じて、現代における身体性、記憶、そして時間への問いを深めている。

グエンの作品は、フォルムと時間の関係性を静謐に探求し、近年は身体の動作や痕跡を想起させる表現を通して、身体の持つ持続性や回復力への詩的なアプローチを展開している。一方、チュオンは、社会的・歴史的・個人的なレイヤーが交錯する中で、日常のスペクタクルやその中に潜む矛盾や謎に光を当てる映像・インスタレーション作品を発表してきた。

両者は2021年に、人生の同期するリズムに呼応するかたちで協働制作を始動。作品同士は対置され、重力や高さ、儚さといった身体的感覚を通じて空間に詩的な緊張をもたらし、観る者の感覚を揺さぶる。彼女たちの関心には、世代を超えて引き継がれる喪失の記憶や、さまざまな社会的文脈における女性の身体の物質性とイメージが含まれている。近年は、2024年の釜山ビエンナーレおよびアジア・アート・ビエンナーレで作品を発表。また2013年から、ハノイを拠点とするアーティスト主導のスペース「Nhà Sàn Collective(ニャー・サン・コレクティブ)」のキュレーション・ボード・メンバーとしても活動している。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

E.W_Artist in Residence_Orkney, Scotland 2010

1961年生まれ、名古屋市在住。1985年、愛知県立芸術大学彫刻科卒業。2004-2005年、文化庁芸術家在外派遣研修員としてスコットランドに滞在(エジンバラ芸術大学客員研究員)。主な参加展覧会に、「アムステルダム・スカルプチャー・ビエンナーレ ARTZUID 2017」(アートチャペル、アムステルダム、2017年)、「日産アートアワード2013」(BankART Studio NYK、横浜、2013年)、第1回 あいちトリエンナーレ (名古屋、2010年)、「笑い展:現代アートにみる『おかしみ』の事情」(森美術館、東京、2007年)、「出会い」(東京オペラシティアートギャラリー、2001年)がある。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

撮影:Anuruddhika Padukkage

スリランカ出身の映像作家、ヴィジュアル・アーティスト、研究者。ポストコロニアルな記憶、表象、そして映像の感覚的な力をテーマに作品を制作している。コロンボ大学で講師を務めるとともに、博士研究員としても活動し、特に植民地時代の民族誌映像に関する研究を実践へと展開している。

詩的かつ実験的なアプローチを特徴とする彼の作品は、アーカイブ映像、音の風景、非線形のナラティブを組み合わせることで、継承されたまなざしに問いを投げかけ、見えざる歴史を呼び起こす。南アジア的、仏教的な文脈に根ざしながら、映像やインスタレーションを通じて、文化的アイデンティティがいかに構築され、媒介されるのかを探求し、記憶や歴史の新たな捉え方を提示している。

日本橋・馬喰町エリア

エトワール海渡リビング館

1979年沖縄県生まれ。2003年に茨城大学理学部を卒業し教員資格を取得。在学中は民族音楽フォルクローレに熱中し南米ボリビアへ1年間音楽遊学を経験、帰国後は精神的な困難をきっかけに、10年にわたり自身の思考をまとめた「脳ノート」を書き綴る。2013年より本格的に制作を開始し、文字と絵を融合させた即興的なスタイルで、現在までに一万点以上の作品を生み出す。2021年には作品がポンピドゥー・センター(フランス国立近代美術館)に収蔵される。

八重洲・京橋エリア

東京駅八重洲北口 大丸東京店前